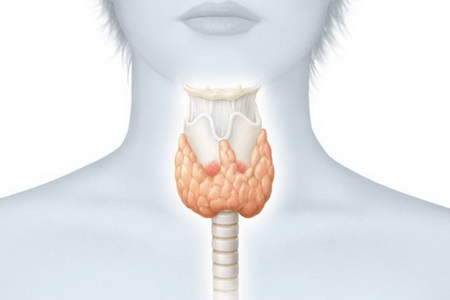

Заболевание диффузный токсический зоб в некоторых медицинских справочниках фигурирует под названиями болезнь Грейвса, тиреотоксикоз, или базедова болезнь. Однако основоположниками изучения данной патологии были не только Грейвс и Базедов, немало научных трудов, посвященных этиологии, патогенезу и клинике ДТЗ, принадлежит врачам Ивесу, Флаяни и Парри. При различных заболеваниях щитовидной железы независимо от степени ее увеличения функция органа может быть нормальной (эутиреоидной), повышенной (гипертиреоидной) или пониженной (гипотиреоидной). В поликлиниках на приеме у специалиста, а также в эндокринологических стационарах (или в терапевтических из-за отсутствия в больнице специализированного отделения) больше всего больных, страдающих той или иной патологией щитовидной железы. Наибольший удельный вес составляют пациенты с повышенной функцией ее, т. е. с диффузным токсическим зобом. История изучения болезни Грейвса или тиреотоксикоза История изучения диффузного токсического зоба щитовидной железы (тиреотоксикоза или болезни Грейвса) началась в 1722 году, когда это заболевание впервые было описано в Ивесом. Первое клиническое наблюдение токсического зоба было проведено французским врачом К. Парри в 1786 г., а более подробное описание болезнь получила у итальянского врача Флаяни. В 1835 г. ирландский врач Грейвс связал возникновение тиреотоксикоза с патологией щитовидной железы, а в 1840 г. немецкий окулист Базедов выделил в клинической картине заболевания основные его признаки — триаду: зоб, пучеглазие и тахикардию, т. е. учащенные сердцебиения. Поэтому до сравнительно недавнего времени (да и сейчас иногда) токсический зоб называют базедовой болезнью, а в простонародье просто «базедкой». В Италии это заболевание получило название болезни Флаяни, Англии — Гревйса, а в Германии и некоторых других странах — базедова болезнь. В нашей стране приняты названия: токсический зоб, тиреотоксикоз, гипертиреоз, но наиболее употребительным и во врачебной среде остается название «токсический зоб». Тиреотоксикоз в отличие от эндемического зоба не является массовым заболеванием, хотя и встречается довольно часто и считается (наряду с сахарным диабетом) одним из распространенных эндокринных заболеваний. Статистические данные свидетельствуют: токсический зоб диагностируется примерно у 0,2% женщин и у 0,03% мужчин. Болезнь развивается в любом возрасте, но наиболее часто в 30—50 лет. Во всех возрастных группах женщины болеют значительно чаще по сравнению с мужчинами. Этиология и патогенез диффузного токсического зоба Токсический зоб — это чаще всего генетически обусловленное заболевание (а сейчас, кстати, довольно большое число заболеваний приобретает статус генетически обусловленных, взять хотя бы ту же гипертоническую болезнь). Несмотря на то что диффузный токсический зоб — это чаще всего генетически обусловленное заболевание и при том носящее аутоиммунный характер, его этиология насчитывает не один десяток пусковых причинных факторов, приводящих к развитию болезни. Сущность же ее состоит в избыточной продукции тиреоидных гормонов (тироксина трийодтиронина). И это неоднократно было подтверждено не только экспериментальными, но и клиническим исследованиями. В крови у таких больных обнаруживается повышенное содержание гормонов щитовидной железы. А если удалить токсическую железу полностью, то развивается гипотиреоз, т. е. прямо противоположное по симптомам заболевание, что и понятно, поскольку организм лишается жизненно необходимых гормонов. Токсический зоб может развиться как на фоне увеличенной щитовидной железы, так и с нормальными ее размерами. Чрезмерное выделение в кровь тиреоидных гормонов отравляет в первую очередь сердечно-сосудистую и нервную системы. Великий русский терапевт профессор С. П. Боткин (который доказал на большом клиническом материале, что триада при токсическом зобе, об обязательности которой говорило до него немалое количество видных врачей, вовсе не обязательна) впервые показал, что наиболее частой причиной или провоцирующим фактором болезни являются нервно-психические расстройства. В последние годы было окончательно установлено, что серьезным предрасполагающим фактором токсического зоба является отягощенная наследственность. Выяснено, что «базедова болезнь возникает нередко в ряде поколений у нескольких членов семьи. Кроме указанных причин, способствующих развитию этой эндокринный патологии, немаловажны длительно протекающие неврозы (чаще всего по типу вегетососудистых дистоний), эмоциональные «взрывы», инфекции (особенно ангина, грипп), черепно-мозговые травмы, чрезмерное длительное перегревание организма . Однако толчком к возникновению болезни чаще всего (в 80% случаев) служит психическая травма (испуг, болезнь или смерть близкого человека, стрессовые ситуации на работе, в семье и т. д.). Пусковыми факторами могут также стать беременность, роды, кормление грудью, климакс. Воздействие этих причин в ряде случаев и приводит к избыточной продукции гормонов щитовидной железы, которые и действуют отравляюще на многие органы и ткани. Но причина развития такого довольно грозного осложнения диффузного токсического зоба, как экзофтальм, до сих пор окончательно не установлена, хотя, по мнению большинства ученых, он связан с избыточной продукцией тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ). Доказано только, что этот симптом объясняется накоплением мукополисахаридов (углеводсодержащих веществ), гиалуроновой и других кислот в соединительной ткани глаз. Клиника заболевания и признаки на разных стадиях По тяжести клинических проявлений диффузный токсический зоб делится на три степени (или стадии): легкую, среднюю и тяжелую. Заболевание развивается обычно на фоне практического здоровья. При определении тяжести заболевания используются термины «степень» и (или) «стадия». Все дело в том, что токсический зоб с самого начала своего возникновения может приобрести ту или иную степень тяжести. Но болезнь может протекать и по-другому, переходя от легкой к средней и далее — тяжелой форме, если, конечно, больной своевременно не обратится к врачу. В этом случае болезнь можно приостановить на более ранней стадии. И здесь правомерно говорить именно о стадиях токсического зоба. Патогенез диффузного токсического зоба чаще всего прослеживается у жителе городов в основном трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет), причем женщины поражаются этой болезнью практически в 10 раз чаще мужчин. Тиреотоксикоз в большинстве случаев начинается незаметно или малозаметно, хотя известны случаи и острого его возникновения. У заболевшего первые симптомы — нарастающая раздражительность, мышечная возбудимость (дрожание, или тремор, кистей рук в первую очередь). Больной начинает испытывать «непонятное» для него беспокойство, которое день ото дня нарастает, выраженную психическую возбудимость. Такого рода беспокойство становится постоянным, принося много неудобств заболевшему. Он суетлив, вспыльчив, обидчив, все время куда-то торопится. Своим близким и сослуживцам он затрудняется объяснить такое свое поведение. Вскоре у больного нарушается сон, из-за чего нередко приходится прибегать к седативным, в том числе и снотворным, средствам. К тому же у него с самых первых дней заболевания наблюдаются сердцебиения, день ото дня прогрессирующие по своей частоте. Пульс обычно не опускается ниже 90 ударов в минуту (даже в состоянии полного покоя). Частота его колеблется от 110 до 130—140 ударов в минуту. Тахикардия, как известно, сопровождает многие болезни. И врачу иногда приходится дифференцировать тахикардию тиреогенного происхождения от тахикардии, связанной с теми или иными неврозами, но чаще всего с вегетососудистой дистонией, тем более, что последняя по своей симптоматике похожа на раннюю стадию […]

Болезни

Болезни  Педиатрия

Педиатрия Первая помощь

Первая помощь Анатомия

Анатомия Питание

Питание Препараты

Препараты